当我儿子的生母流落街头

时间:2019-11-13 19:38出处:资讯阅读:134 编辑:@www.sztz77.com

没人保证公开领养会比封闭式领养或跨国领养能更快为我们带来一个孩子。事实上,中介提醒我们,作为一对男同性恋伴侣,我们可能要等很长时间。当我们按要求参加一个为期两天的公开领养研讨会,而会上发言的两位生母都说,她们首先考虑的问题是为自己的孩子找到一个“良好的基督教家庭”时,这一点已经很清楚了。

但我们仍决定不管怎样,都要试试公开领养。如果成为家长,我们希望孩子的亲生父母能成为他生活的一部分。

结果我们也没等多久。文书工作完成几周后,我们就接到了中介的电话。一个19岁无家可归的流浪孩子——无家可归是她的主动选择,意外怀孕7个月是意外——从该机构筛选的准家长当中选择了我们。见到她那天,中介建议我们三人一起出去吃顿午饭——嗯,如果算上她养的德国牧羊犬“愿望”,那就是四个,再算上她怀的孩子就是五个。

我们滔滔不绝问了不少情绪化的问题,但她很谨慎,只对回答事实部分感兴趣:她知道孩子的父亲是谁,但不知道他在哪里,她也不能在街头独自抚养孩子,就只剩下领养这条路了。她愿意经受中介的种种繁琐,包括每周的咨询以及与我们的多次会面——因为她也想公开领养。

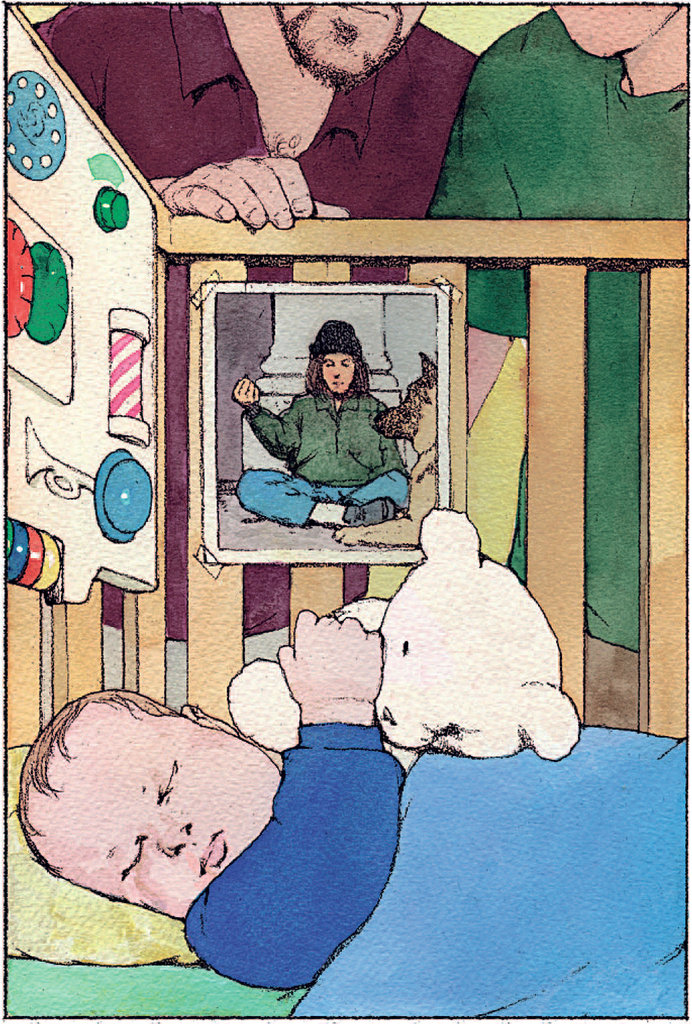

DJ出生的时候我们和她在一起。两天后,她交出孩子的时间到了,我们来到她的病房。在把DJ带回家之前,我们不得不把他从坐在床上哭的母亲怀里抱走。

收养DJ的时候我33岁,以为自己知道一颗破碎的心是什么样子,是什么感觉,但其实我什么都不知道。你知道一颗破碎的心是什么样?就像一个哭泣的少女把刚出生两天而自己没有能力抚养的婴儿交给一对她希望有能力抚养的伴侣。

如果问一对盼望领养孩子的伴侣最想要什么,他们会告诉你,世界上只有一样东西是他们想要的:一个健康的孩子。但许多伴侣想要更多。他们希望孩子的亲生父母消失,这样就永远不会有孩子“真正的”父母是谁的问题了。亲生父母出现在他们门口,带着律师,想把孩子要回去,是所有养父母的噩梦,是收养聊天室和研讨会上被讨论过无数次的话题。

但在我们看来,所有被收养的孩子最终都想知道他们为什么被收养,他们迟早会开始问问题。“他们不爱我吗?”“他们为什么遗弃我?”在封闭收养的情况下,养父母能透露的东西不多。事实上,他们也不知道答案。但我们知道。

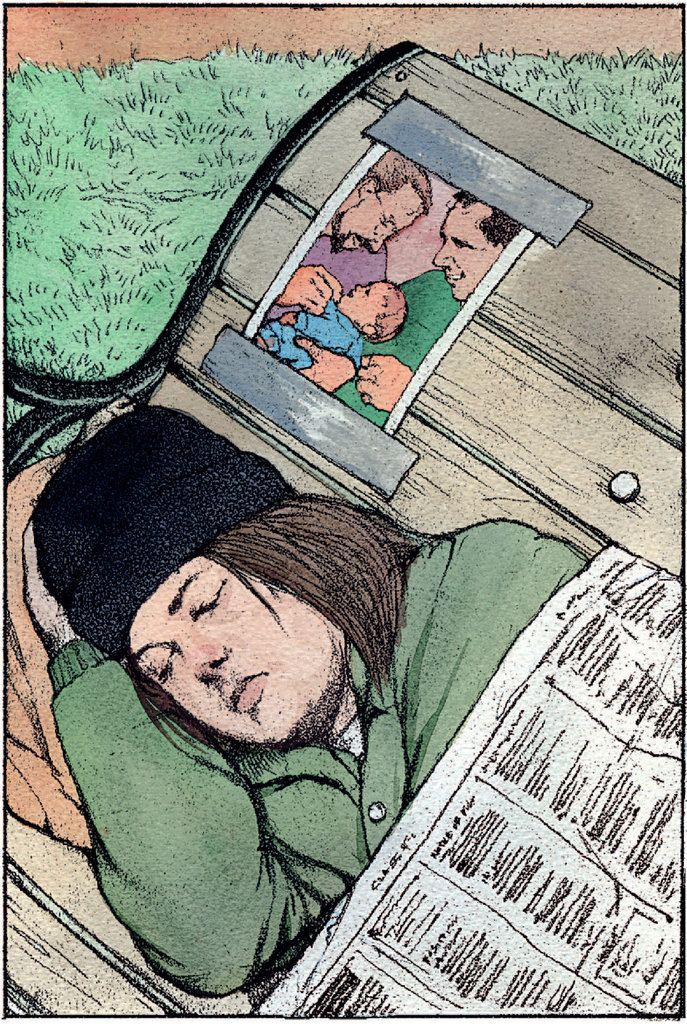

像大多数无家可归的流浪小孩一样,我们儿子的母亲在全国到处打工。夏季去波特兰或西雅图;夏末秋初在丹佛、明尼阿波利斯、芝加哥和纽约;冬季和春季则去凤凰城、拉斯维加斯或洛杉矶;然后又搭便车或乘火车回到波特兰,这是她的家乡,她的工作周期也在这里重新开始。

收养DJ的最初几年里,他的母亲会特意在夏天来西雅图,这样就能跟我们见面。不在西雅图的时候,她也会跟我们保持电话联系。她的电话通常很短,会问我们过得怎么样,我们也给她同样的问候,然后让DJ来接电话。她话不多,他也不知道说什么,但对DJ来说,母亲打电话来这件事很重要。

DJ三岁时,他的母亲不再频繁打来电话或看望他。当她偶尔来电话时,通常都有一些令人不安的消息。有一次,她的男友死于酒精中毒。他们睡在新奥尔良的人行道上,当她醒来的时候,他已经死了。还有一次她打电话来说,她下一任男友又开始吸食海洛因。很快电话就不再来了,我们开始担心她是死是活。在音讯全无的六个月后,我开始给医院打电话,然后是停尸房。

DJ的四岁生日来了又去,没有电话,我确信她在路上或是火车场一定遇上了什么事。她一定是死了。

DJ满四岁后不久的一个晚上,我在多余的卧室里拆墙纸,DJ最好的朋友,一个叫海文的男孩在这里住了一晚。海文的母亲把他接走后,DJ拖着一张椅子进了房间,看我把墙纸撕成条。

“海文有妈妈,”他突然说,“我也有妈妈。”

“没错,”我回答道。

他继续说:“我从妈妈的肚子里出来。我和妈妈在公园玩耍。”然后他看着我问道:“我什么时候能再见到妈妈?”

“这个夏天。”我说,希望自己不是在撒谎。当时是四月,而我们自从去年九月就没再听到DJ母亲的消息了。“我们会在公园跟她见面,就像去年夏天那样。”

但到夏天,我们并没见到她。随后的秋天或春天也没有。我不知道该怎么跟DJ说。我们知道她没有抛弃他,她爱他。我们也知道她不再打电话来,可能是已经死了。我确信她已经死了。但不管是死是活,我们都不知道该如何同DJ解决这个问题。该让他接受什么样的打击?他的母亲可能已经死了?还是她去了别的地方,再也不想见你或给你打电话了?

很快他会问更复杂的问题。如果他想知道为什么母亲对他的爱不足以让她好好照顾自己怎么办?那样的话她就能活得足够长来陪伴他吗?那样她就能等他长大到记得住她并懂得了爱的意义时,亲口说出自己有多爱他吗?

我和爱人在DJ睡着后的深夜讨论过这些问题,感激他没有提出失踪母亲话题的每一天。我们知道,当西雅图的又一个夏天到来,我们没法巧妙地避开这个话题。随着时间推移,我们也得承认,那些我们不认同的封闭式收养开始看起来成了不错的选择。他的母亲不是一个谜,而是一大堆令人苦恼的细节。很多被收养的孩子会在18岁或21岁的时候接触到亲生父母的种种细节,但DJ在四五岁的时候就得面对这些问题了。

他已经在这些问题打交道了。上次她来的时候,DJ三岁,他想知道为什么妈妈身上那么臭。我们大吃一惊,想都没想就回答了。我们解释说,因为她没有家,所以不能经常洗澡洗衣服。

在DJ大吃一惊之前,我们就意识到自己搞砸了。对一个孩子来说,还有什么比无家可归更可怕的事呢?告诉他自己的母亲选择露宿街头,对她来说街头就是家,这并不合适。有好几个月的时间,DJ都坚持说妈妈来和我们一起住就没事了。我们家有浴室和洗衣机,她可以睡在客房。奶奶要是过来,妈妈可以睡他的床,而他睡在地板上。

我们再次听到她的消息,是在消失了14个月后,她从波特兰打来电话。她没死,只是没在意时间过这么快,在西雅图天气变得又湿又冷之前没来得及赶到。而每当她想打电话过来,要么太晚,要么喝得太醉。当她告诉我自己已经到了不喝酒就会生病的地步时,我委婉地建议她也许是时候离开街头,停止酗酒嗑药,该为未来做打算了。我能听到她翻白眼的声音。

她说,她没选异性恋夫妇而选择了我们,是因为我们看起来没老到可以做她家长的程度。她也不希望我们现在开始像她父母那样行事。她准备好了就会离开街头。她没生气也没大吼大叫,只是想确保我们能互相理解。

能听到母亲说话DJ很开心,没有电话和探望的14个月就这样放下了。我们去波特兰看她,她当面向DJ道歉。我们拍了些照片,她保证不会再消失。

后来她又是一整年没有任何消息。再次打电话来的时候,她没有喝醉,而是因被控袭击罪进了监狱。以前她就曾短暂入狱,因为流浪和非法入侵罪名被捕。但这次不同。她需要我们的帮助。或者说,是她的狗需要。

她的男友和旅伴总会消失,但那条叫“愿望”的狗却是她生活中不变的存在。带着一条大狗搭便车和乘火车都不方便,但DJ的母亲是个身材娇小的女人,她的狗给了她保护。还有爱。

在新奥尔良的一个深夜,她在监狱嘈杂的公共休息室告诉我们,她和另一个无家可归的人吵架,对方冲向她时,“愿望”咬了他。她说她打电话来,是因为看上去在她出狱之前,动物收容所会杀了“愿望”。她悲痛欲绝,恳求我们帮她救救“愿望”。她哭了,这是六年前在医院那天之后,我第一次听见她哭。

我们花了五周时间和1600美元,不仅救了“愿望”,还把DJ的母亲保释出狱,她所受的指控随后也被撤销。在电话里,我劝她搬去别的地方。三个月后,我发现她采纳了我的建议。她从维吉尼亚州的一所监狱打来电话,在那里她又因为非法闯入火车车场被捕。她打电话来是向DJ问好。

我听人说过,选择流浪街头是一种慢性自杀。认识DJ的母亲七年,我敢说这是对的。她所做的每一件事似乎都在招致危险。我已经记不清她有多少朋友和男友死于吸毒过量、酒精中毒,以及冻死。

等DJ越来越大,他对母亲的印象也越来越清晰,但到目前为止,这印象还没给他造成多少困扰。他爱她。他坚持说我们参加家庭聚会的照片不完整,因为照片里没有他的母亲。他说“即便她身上有味道”,他也想见她。我们也期待见到她。但我心很累。

现在来到“愿上帝在我打字时扯掉我手指”的部分:我开始为这种慢性自杀的结局焦虑,不管这结局会是什么样。我希望结局是DJ的母亲离开街头住进了某处公寓,把生活拉回正轨。但随着她年纪越来越大,我也越来越难以想像这会实现。

很多人在自我毁灭的过程中都不大会去想,孩子可能也会受到牵连。也许DJ的母亲知道她要自我毁灭,所以才想确保她的孩子不会受到伤害。她把他留在了一个安全的地方,跟她为他选择的家长住在一起,哪怕把他交给别人令她心碎,但她知道如果他离自己太近,同样也会受到伤害。

有时候我在想,当DJ问起为什么母亲不能为了他在这个世界好好活下去的时候,这个答案对他来说是否足够。我真的有点怀疑。